パソコンを使っていると「USB」という言葉をよく耳にすると思います。

最近ではUSBといえばtypeCが主流になりつつあると思いますがそもそもUSBにはいくつ端子がありどのように使い分けられてきたのか、今後すべてtypeCになっていくのか気になったので調べてみました

・USBとは

USBとは、「Universal Serial Bus」(ユニバーサル・シリアル・バス)の頭文字を取った規格のことでコンピュータに周辺機器を接続するためのシリアルバス規格の1つでUSBの策定以前にはプリンタ、モデム、マウスなど機器ごとに多数のポートが使用されていました。

USBの特徴のひとつに、機器を動作させるための電力をパソコンから供給することができるというものがあります。大きな電力を必要とする機器だとUSB給電では電力が不足してしまいますが、必要な電力量が少ないポータブルHDDやUSBメモリなどは、ACアダプターから電源を取る必要がありません。

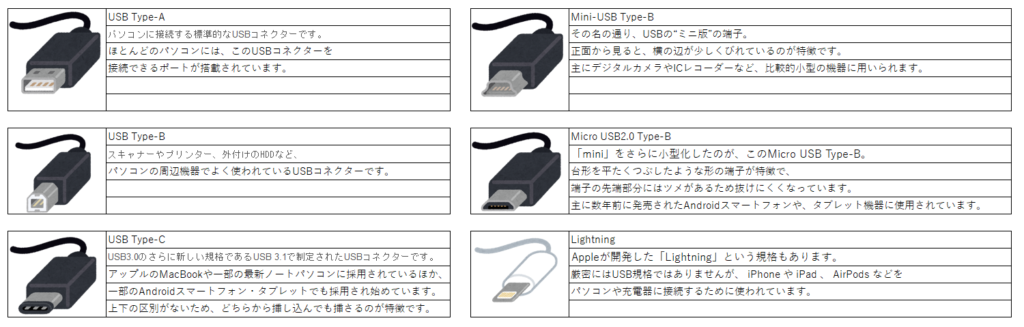

・USBの端子の種類

USBの端子の種類には大きく下記のようなものがあります。

さらに端子の規格のほかにUSBには、「USB 3.0」や「USB 3.2 Gen 2」など、さまざまな規格があります。

この規格は、不定期に更新されているため、同じ規格を指しているのに異なる表記の仕方をしている場合があります。

具体的には、USB3.0はUSB2.0の約10倍もの速さ(理論値の場合)で転送できるなど、転送速度に大きな違いがあります。

・USBを最大限活用するには

パソコンと、パソコンに接続する機器に対応しているUSBのバージョンが異なった場合、性能はバージョンの小さいほう(転送速度が遅いほう)に合わせられます。

例えば、USBポートとUSBコネクターが両方ともStandard Aであるが、ポートはUSB 2.0、コネクターはUSB 3.0のバージョンの場合、接続は出来ますが性能はUSB 2.0のものになります。

USBメモリや周辺機器を利用する際にはパソコン側の端子の種類、個数を確認し利用可能なものを選ぶようにしましょう。